第217回国会にて議論される「船員法等の一部を改正する法律案(改正船員法)」について浜田聡参議院議員のご依頼にて調べました。今回も調査をしていくうちに税金の使途の不明瞭さが浮き彫りになっていきました。

個人的には反対の立場を取りたいと思います。

長文となりますが最後まで読んでいただけると嬉しいです。

時代背景

船員法は、1947年(昭和22年)に成立しました。この時期、日本は第二次世界大戦後の連合国軍占領下にあり、民主化と近代化を目指して社会制度を大きく改革していました。労働分野では「労働三法」(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)が制定され、労働者の権利保障が進む中、船員にも新たな法的枠組みが必要となりました。

それまでの「船員令」は戦時体制を前提としており、戦後の民主主義社会には適さなかったため、船員の労働条件や権利を守る新しい法律が求められました。また、戦争で壊滅した日本の商船隊を再建し、経済復興を図るため、船員の確保や労働環境の改善が急務でした。さらに、国際社会への復帰を目指し、国際労働機関(ILO)の基準に沿った法整備が重要でした。

1947年5月に施行された日本国憲法の理念(基本的人権の尊重や勤労の権利)を船員にも反映させる必要もあり、船員法はこうした背景のもと、1947年9月1日に公布・施行されました。戦後の復興と国際社会への復帰を目指す中で、船員の労働条件や福祉を守るために欠かせない法律として制定されたのです。

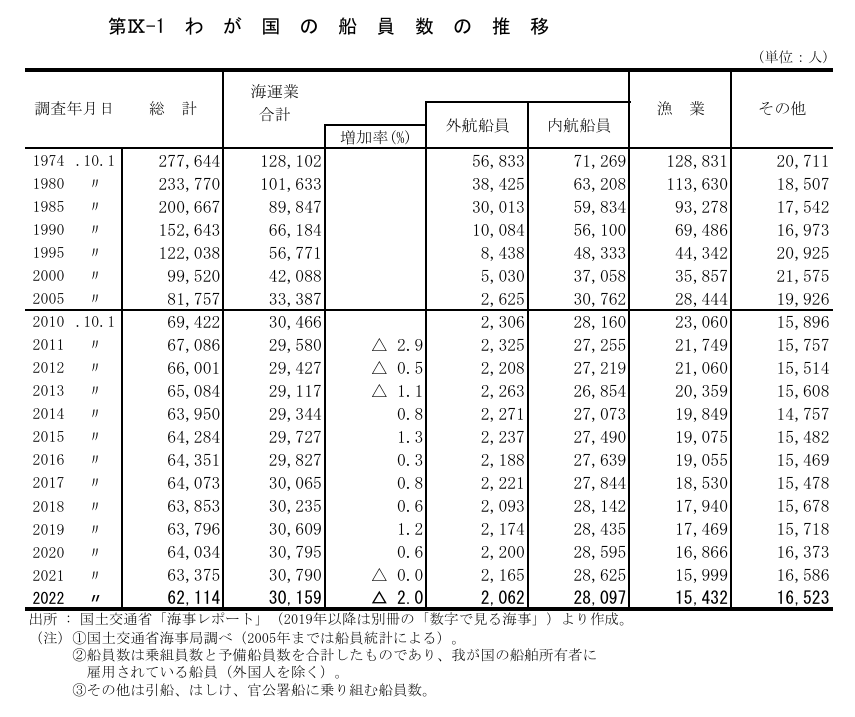

船員数の推移

1974年から2022年までの間に船員数は大きく減少しています。特に高齢化が進行し、若年層の参入が不足していることが減少の主な要因として考えられます。

- 1974年:船員総数は277,644人で、外航船員が58,833人、内航船員が71,269人、漁業が128,831人でした。

- 1990年:総数は200,667人に減少し、外航船員が30,013人、内航船員が53,834人、漁業が93,278人となっています。

- 2005年:総数は81,757人にまで減少し、外航船員が2,625人、内航船員が30,762人、漁業が28,444人に激減しました。

- 2022年:総数は62,114人となり、外航船員が2,062人、内航船員が28,097人、漁業が15,432人まで減少しました。

船員の高齢化が進み、若年船員の減少が顕著で、2022年時点で外航船員は2,062人、内航船員も28,097人と大幅に減少し、漁業船員も15,432人にまで落ち込んでいます。1974年からの約50年間で総数が4分の1以下に減少し、高齢化による船員不足が深刻化していることが明らかです。

改正の変遷

船員法は、国際的な海事基準や国内の海上労働環境を改善するため、時代に合わせて改正されてきました。

まず、1995年に国際海事機関(IMO)が「漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW-F条約)」を採択しました。これにより、漁船員の訓練基準が世界的に統一され、日本でも船員法の改正が必要になりました。

2012年には、1978年に採択された「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)」の改正に伴い、船員法が一部改正されました。この改正で、日本の法律が国際基準にさらに合致し、船員の労働条件や訓練基準が強化されました。

2015年には、IMOの海上安全委員会でSTCW-F条約の見直し作業が始まり、より現実的で効果的な訓練基準を作るための議論が進められました。

2021年には、IMOの会議(HTW7)でSTCW-F条約の見直しが話し合われ、限定水域での基本訓練の一部免除などが合意され、日本の提案も取り入れられました。

2023年には、さらなる会議(HTW9)でSTCW-F条約の改正案と関連指針案が合意され、国際基準への対応が具体的に進みました。

そして、2025年1月28日に交通政策審議会 海事分科会で船員法の改正が提案されました。この改正では、海上労働の安全と衛生を確保するための教育訓練の義務付け、地方自治体による無料の船員職業紹介事業の開始、STCW-F条約の適切な実施のための措置、船員手帳以外の履歴証明の整備などが含まれています。

これらの改正は、海上労働の安全確保、船員の確保・育成、国際条約の適切な実施を目的としており、日本の海事業界の発展に貢献する重要な取り組みです。

4つの法律の改正案

この法律案は、船員法、船員職業安定法、小型船舶の登録等に関する法律、船舶職員及び小型船舶操縦者法の4つの法律についての改正案となります。

船員法の改正

- コンテナの海中落下報告義務の新設(新設第13条の2)

- 船舶所有者等に対し、コンテナが海中に落下した場合の報告を義務化。

- 基本訓練・実践訓練の義務化(新設第81条の2、第81条の3)

- 船員に対し、基本的な安全訓練や実践的な訓練を義務付け、緊急時の対応力を強化。

- 生存・消防訓練機関の登録制度(新設第83条の2~第83条の19)

- 生存技術や消防訓練を提供する機関の登録制度を導入し、訓練の質を確保。

- 快適な労働環境の措置(新設第83条の20、第83条の21)

- 船員の労働環境を改善するための具体的な措置を規定。

- 船員手帳の代替記録方法の導入(第90条関係)

- 従来の船員手帳に代わる新たな記録方法を導入し、効率化を図る。

船員職業安定法の改正

- 地方自治体による無料職業紹介サービスの導入(新設第2章の2、第32条~第32条の6)

- 地方自治体が海員の無料職業紹介事業を行うことを可能とし、雇用の安定を支援。

- 海員募集情報提供サービスの定義(第6条に新設第9項)

- 海員募集に関する情報提供サービスの範囲を明確化。

小型船舶の登録等に関する法律の改正

- 小型船舶登録に関する手数料の改定(第30条関係)

- 小型船舶の登録や検査に伴う手数料を見直し、運用を効率化。

船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正

- 特定漁船乗組員の要件設定(新設第18条第4項、第21条第4項)

- 特定漁船の乗組員に必要な資格や要件を新たに設定。

- 漁業航海訓練機関の登録制度(新設第4節、第22条の4~第23条)

- 漁業航海に関する訓練を提供する機関の登録制度を導入し、訓練の標準化を推進。

その他の改正

- 経過措置の設定(附則第2条~第8条)

- 改正法の施行に伴う経過措置を定め、既存の制度との円滑な移行を確保。

- 施行日の柔軟な設定(附則第1条)

- 一部の規定は公布後1年以内に施行、その他は国際条約(例:STCW-F条約やSOLAS条約)の発効日に合わせるなど、柔軟な施行日を設定。

出典: 参議院第217回国会 船員法等の一部を改正する法律案

改正の概要

改正船員法関連の予算(令和7年度)

- 海事局関係の予算概算要求額は総額91億3300万円(前年度比約1.2倍)。

- 船員の確保・育成と労働環境の改善(改正船員法の目的である「船員の確保・育成」「海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練の義務付け」に関連)

- 船員の確保・育成等総合対策:10億2600万円(新規)。若年船員の確保や労働環境改善を支援。

- 船員雇用併用策支援事業費:6億9082万円。船員の雇用安定を促進。

- 船員離職者転職業支援事業費:5564万円。離職船員の再就職を支援。

- その他の関連施策(間接的に改正船員法の目的に寄与)

- 海事産業基盤強化事業費:1億4500万円(新規)。海事産業の競争力強化や技術開発を支援し、船員の労働環境改善にも寄与。

- 海洋環境保全推進事業費:3億3700万円(新規)。船舶からの温室効果ガス削減など、船員の労働環境にも影響を与える施策。

法案の調査内容

法案を確認し、どこに税金の無駄があるのかに重点に置き調査を行いました。予算額10億2600万円(新規)が充てられている船員の確保・育成等総合対策において、地方自治体による職業紹介サービスの導入が追加されたことに着目していきます。

改正船員法において、今までの既存の海のハローワークとは別に地方自治体が税金を使って海員の雇用支援を行う新しい制度が創設されると解釈できます。

海のハローワーク(船員職業安定窓口)と地方自治体の新制度

船員になろうとする方を対象とした海版のハローワークを全国の港町を中心に現在57ヶ所設置しており、船員の仕事に詳しいスタッフが就職の相談に応じることにより求職活動を強力にサポ ートするというものです。1948年頃に船員の高齢化や人手不足に対応するため、求職活動を支援するために創設されました。海のハローワークネットは2023年3月に開始されたオンラインサービスであり、これらの窓口を補完する役割を果たしているというものです。

改正船員法により、地方自治体が無料の職業紹介サービスを提供できるようになるのは、全国の地方自治体が対象であり、特定の都道府県に限定されません。ただし、実際にサービスを提供するかどうかは各地方自治体の判断に委ねられ、実施には国土交通大臣への通知が必要です。つまり任意で職業紹介サービスを提供できるため、特に海洋産業が盛んではない地方自治体も理由をつけて事業を行うことが可能と言えます。

国の狙いとしては、新たな制度によって地方自治体が無料の船員職業紹介事業を行うことで、地域の海事産業を活性化し、地元企業の雇用を支援を強化することだと考えられ、港湾都市での雇用機会拡大が期待し成果をあげることが挙げられます。

地方自治体における新制度は海のハローワークの全国ネットワークや、海のハローワークネットのオンライン機能を補完するための地域密着型の支援の提供が期待されています。

しかし、無料という言葉がひっかかります。正しくは税負担化ではないでしょうか。あらたな税金が組み込まれるため、運用コストや効果の透明性が求められます。

公益財団法人日本船員雇用促進センター (SECOJ)

日本の海運業および水産業の発展をサポートするために設立された公益法人です。1978年に「財団法人日本船員福利雇用促進センター」として発足。2013年に公益財団法人に移行しました。国土交通省の指定を受け、船員の雇用促進、技能向上、福利厚生の充実、国際協力を通じて、船員の生活環境改善と業界の持続可能な成長を目指しています。

主な活動には、失業した船員の再就職支援、求人開拓、職業紹介、船員の技能訓練、資格取得支援、外国人船員の訓練、開発途上国の船員養成が含まれます。特に、外航日本人船員の確保・育成を目的とした「合同面談会」や、フィリピン、インド、ブルガリアでの外国人船員訓練など、国際的な取り組みも積極的に行っています。また、船員のための宿泊・休養施設の運営や教養向上のための講習会も実施し、船員の生活を多角的にサポートしています。

SECOJは、船員の高齢化や人手不足といった海事産業の課題に対応し、若年層の参入促進やグローバルな人材活用を推進することで、日本の商船隊の国際競争力強化に貢献しています。

海のハローワークとSECOJは、日本の海事産業における船員の雇用安定とスキル向上を支える重要な役割を果たしており、SECOJが海のハローワークの求人サービスを推奨することで、求職活動と訓練の連携が進んでいます。

既存の関連すると考えられる事業

- 船員雇用促進対策事業費

主に、公益財団法人日本船員雇用促進センター(SECOJ)などの団体を通じた直接的な雇用支援や訓練に使用されます。船員の再就職支援や職業紹介や技能向上を目的としています。

- 船員の確保・育成等総合対策の推進に必要な経費

船員の教育、訓練、確保のための幅広い施策を対象とし、雇用支援に加えて、船員教育機関の強化や若年層の海事産業への参入促進など、総合的な取り組みを支援します。

こちらの二つの事業が関連すると考えられます。両者の共通の目的は、船員の供給を安定的に確保し、日本の海運業の持続可能な発展を支えることです。特に、船員の雇用支援は、求職活動の効率化や雇用の安定に直結するため、両経費の中心的な役割を担っています。

事業費

行政事業レビュー見える化サイトを使用して事業費の予算および執行額を確認してみましょう。

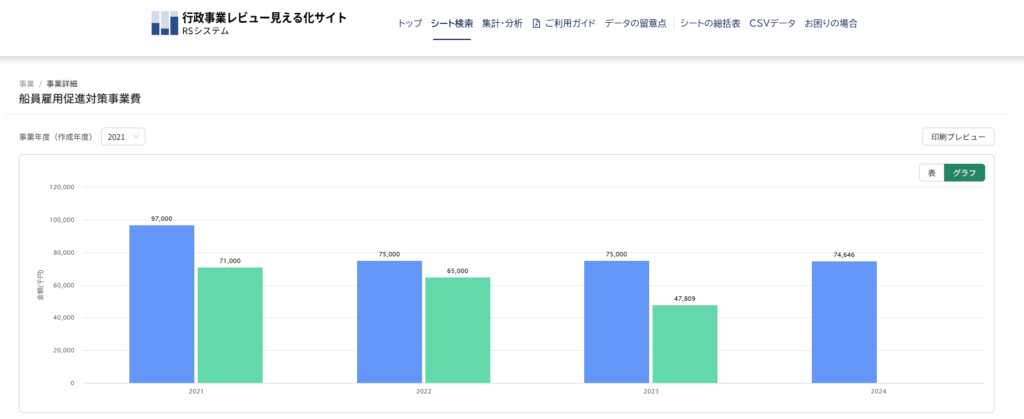

船員雇用促進対策事業費

| 一般会計 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 船員離職者職業転換等給付金 | 3000万円 | 3000万円 | 6000万円 | 5564万円 |

| 船員雇用促進対策事業費補助金 | 9億4000万円 | 7億2000万円 | 6億9000万円 | 6億9082万円 |

| 執行額 | 7億1000万円 | 6億5000万円 | 4億7809万円 | 未 |

| 使途不明金額 | 2億6000万円 | 1億円 | 2億7191万円 | 未 |

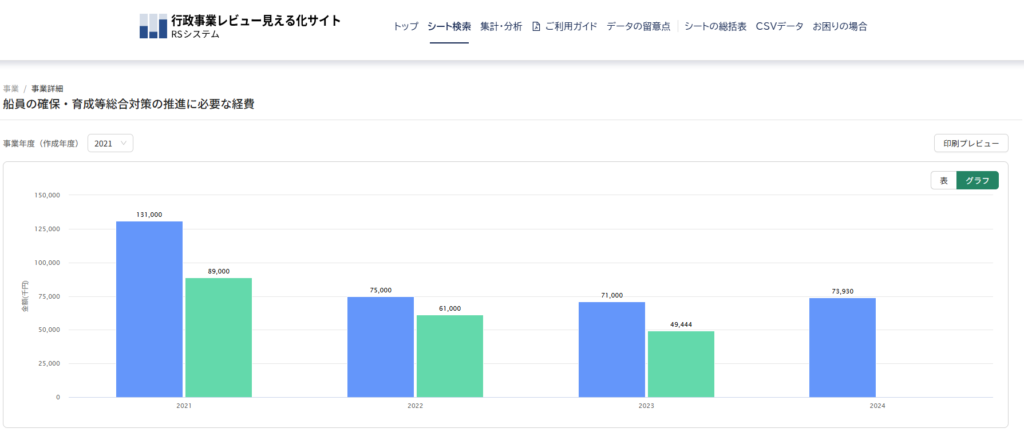

船員の確保・育成等総合対策の推進に必要な経費

| 一般会計 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| その他 | 5000万円 | 6000万円 | 5417万円 | 記載なし |

| 船員手帳作成費 | 6000万円 | 5000万円 | 7000万円 | 7052万円 |

| 電子計算機借料 | 8000万円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |

| 職員旅費 | 1億7000万円 | 1億6000万円 | 1億6000万円 (重複項目あり) | 1億7569万円 (重複項目あり) |

| 政府開発援助開発途上国船員教育者養成事業委託費 | 1億7000万円 | 1億4000万円 | 1億4000万円 | 1億2597万円 |

| 海事産業市場整備等推進調査費 | 3億8000万円 | 3億4000万円 | 2億7000万円 (重複項目あり) | 3億2274万円 (重複項目あり) |

| 諸謝金 | 記載なし | 記載なし | 1000万円 | 4468万円 (重複項目あり) |

| 前年度から繰越し | 4億円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |

| 執行額 | 8億9000万円 | 6億1000万円 | 4億9444万円 | 未 |

| 使途不明金額 | 4億2000万円 | 1億4000万円 | 2億1556万円 | 未 |

予算対して執行額を差し引くと使途不明金額が浮き彫りになりました。予算の急激な増減、効果の不透明さ、予算項目の重複、透明性の低さ、過剰な予算増加が見えてきます。改善のためには成果指標の公開や役割分担の明確化が必要だと指摘できます。

税金の無駄のポイント

上記の調査により既存の事業における税金の無駄が指摘できます。国主体の事業だけでは人手不足は解決できないという理由から、地方自治体に新しい雇用支援を促すというのは新たな税金のスキームを生み出すだけではないかと懸念します。とにかく税金の使途が見えません。見えないのに新しい税負担化事業を認めてしまって良いものでしょうか。

改正船員法により、地方自治体が新たに無料の職業紹介事業を始めることで、税金の無駄遣いに関する懸念が生じます。まず、すでに存在する「海のハローワーク」や「海のハローワークネット」、公益財団法人日本船員雇用促進センター(SECOJ)の活動と役割が重なる可能性があります。「海のハローワーク」は全国57箇所で求職支援を行い、SECOJも職業紹介や訓練で船員の雇用を支えていますが、新制度がこれらと役割分担を明確にしないと、同じ目的のために税金が重複して使われ、効率が悪くなる恐れがあります。

さらに、新制度の運営にはシステム構築や人員配置のための新たなコストがかかり、税金の負担が増えます。また、船員の雇用ニーズは地域や国際的な状況で変動するため、地方自治体がそのニーズを正確に把握できない場合、予算に見合った雇用効果が得られないリスクがあります。加えて、既存事業の予算執行額が多いにもかかわらず、成果(就職者数など)が明確でない点も問題です。新制度でも同様に効果が評価されないと、税金の無駄遣いになる可能性があります。

つまり、改正船員法の新制度は、既存事業との重複、新たなコストの増加、効果評価の不足、ニーズとのズレといった点で税金の無駄遣いが懸念されます。これを防ぐには、既存事業との役割分担をはっきりさせ、雇用ニーズに合った予算配分と効果の透明な評価が必要です。

浜田聡議員に国会で質問していただきたいこと

改正船員法では、地方自治体が無料の職業紹介事業を始めることで、さらに税負担が増えるとされています。すでに「海のハローワーク」が全国57箇所で求職支援を行い、SECOJも職業紹介や訓練で船員の雇用を支えていますが、新制度がこれらと役割分担を明確にしない場合、同じ目的のために税金が重複して使われ、効率が悪くなる恐れがあります。また、新制度の運営にはシステム構築や人員配置のための新たなコストがかかり、税負担が増加します。さらに、船員の雇用ニーズは地域や国際的な状況で変動するため、地方自治体がニーズを正確に把握できなければ、予算に見合った雇用効果が得られないリスクがあります。既存事業の成果が不透明な中で新制度を追加しても、効果が評価されないと、税金の無駄遣いになるだけです。

そこで、浜田議員に以下の点について国会で質問していただきたいです。

- 既存の「海のハローワーク」やSECOJの事業と新制度の役割分担をどのように明確化し、税金の重複投入を防ぐのか。

- 新制度による新たなコスト増加に対し、雇用ニーズを正確に把握し、過剰な支出を防ぐ具体的な計画はあるのか。

- 既存事業の成果が不透明な中で、効果評価の透明性をどう確保し、国民に説明するのか。

- 税金の使途が見えないまま、新たな税負担事業を進めるべきではないと思うが、政府の見解はどうか。

浜田議員が国民の税金を守る立場から、この問題を取り上げ、税金の無駄遣いを防ぐための明確な答弁を引き出していただければ幸いです。

参考資料

- 参議院第217回国会 船員法等の一部を改正する法律案 URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170582170.pdf

- 令和7年度 海事局関係予算概算要求概要 – 国土交通省 URL: https://www.mlit.go.jp/policy/content/001881243.pdf

- 国土交通省報道資料: 「海のハローワークネット」運用開始 URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji09_hh_000150.html

- 海事:船員の確保・雇用対策 – 国土交通省 URL: https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000009.html

- 海事:海のハローワーク[船員職業安定窓口] – 国土交通省 URL: https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000012.html

- 船員計画雇用促進事業 – 国土交通省 URL: https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000011.html

- 海のハローワークネット公式ウェブサイト URL: https://umino-hellowork.mlit.go.jp/

- 海のハローワークネット – ガイド URL: https://umino-hellowork.mlit.go.jp/guide/

- 国土交通省 – 船員の働き方改革(船員職業安定法関係) URL: https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk9_000013.html

- 海事局関係予算概要 – 国土交通省 URL: https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr1_000025.html

- 海事:船員雇用促進センター – 国土交通省 URL: https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk9_000012.html

- 公益財団法人 日本船員雇用促進センター – SECOJ URL: https://secoj.com/

- 日本船員雇用促進センター – 船で働きませんか – SECOJ URL: https://secoj.com/pages/%E8%88%B9%E3%81%A7%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8B

- 日本船員雇用促進センター – Wikipedia URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%B9%E5%93%A1%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC

- 法令リード – 船員職業安定法 URL: https://hourei.net/law/323AC0000000130

- 日本海事センター(JPMAC) URL: https://www.jpmac.or.jp

- 日本船主協会(JSANET) – 海と船のQ&A / 海運資料室 URL: https://www.jsanet.or.jp

- 総務省 – 関連資料 URL: https://www.soumu.go.jp

- 政府統計ポータルサイト(e-Stat) URL: https://www.e-stat.go.jp

さいごまで読んでいただきありがとうございました☆全ての増税に反対!!

コメントを残す